Esto pasó en la ciudad

Diversión y color en la Casa del Chaco. Exposición Artistas Chaqueños Contemporáneos. Milo Lockett (crónica)

Del 23 de agosto al 23 de octubre de 2012.

Confieso que he esperado este momento desde hace tiempo.

Tuve la ocasión de ver obras de Milo Lockett en una muestra de carácter colectivo en el Rojas hace un par de años pero, en esta oportunidad, en la Casa del Chaco (ubicada en Callao 328), la exhibición es individual (enmarcada en el programa Chaco en Buenos Aires, cuyo objetivo es dar a conocer, tanto al país como al mundo, el patrimonio cultural, artístico y productivo del Chaco).

La visita a la presentación se amerita por partida triple.

Primero, por la calidad de sus obras: coloridas y divertidas. Utiliza distintas texturas incorporando telas, madera, botones y asimismo incluye textos. Sus pinturas tienen trazos simples, muy parecidas a los graffiti y al carecer de título dan lugar a la libre interpretación poniéndose de manifiesto la libertad del joven artista plástico chaqueño, que además es autodidacta.

Segundo, por la rebeldía del autor. Es que Guillermo Emilio Lockett (tal es su verdadero nombre) se destaca también por no darle importancia al "qué dirán" y está en la búsqueda constante. Saca a relucir su transgresión, por ejemplo, cuando se anima a plantear un elefante con dos cabezas y dos trompas.

Y por último (y a mi juicio el motivo más valorable), por su labor solidaria. Lockett participa en diversos proyectos sociales, entre ellos: lidera la construcción de la Casa Garrahan Chaco, brinda talleres para chicos con capacidades diferentes y a comunidades wichi y también subasta obras suyas con fines benéficos.

Como dato de color, si se me permite el juego de palabras en este ámbito, fue nombrado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Resistencia y Visitante Ilustre de la Ciudad de Mar del Plata. Ha ganado numerosos premios a nivel artístico y a nivel personal por contribuir con la erradicación de conductas discriminatorias.

Acaba de publicarse su primer libro con algunas de sus pinturas llamado "Milo tiene coronita".

Actualmente se lo toma como referente del arte contemporáneo. Esto se traduce en la utilización de sus obras en jardines de infantes y escuelas para acercar a los chicos al arte.

Por todo lo expuesto, solo me resta proponer la visita a la cual considero imperdible.

Los 100 años de OSN

Entre el 18 y el 27 de julio de 2012 se celebró el Centenario de la creación de Obras Sanitarias de la Nación en el Palacio de Aguas Corrientes (Riobamba 750, Balvanera, CABA). Tal festejo se llevó a cabo a través de un recorrido laberíntico por su pasado -conducido por guías vestidas y peinadas como en los inicios del siglo XX- para vivenciar aquellos momentos con un trasfondo ecologista y sustentable (pues se hizo hincapié en el uso racional del agua).

Fue posible enterarse de datos históricos de la vida en la colonia (cuando el agua se obtenía del río o de los aljibes que tenían algunas familias para juntar agua de lluvia o bien se compraba a los carritos aguateros) y de las epidemias por falta de higiene y aguas contaminadas surgiendo la necesidad de aguas corrientes por lo cual nació la Comisión Nacional de Obras de Salubridad, antecesora de OSN -aún debió "correr mucha agua" antes de que se concretara la construcción del Palacio de Aguas Corrientes declarado Monumento Histórico Nacional-.

Conocimos la creación de las primeras obras de saneamiento: de la Planta Recoleta (primer sistema de purificación y distribución de agua corriente, en mayo de 1874) y la inauguración en 1894 del Palacio de Aguas Corrientes construido con piezas numeradas traídas de Europa y armado como un rompecabezas; de estilo ecléctico fue un gran contenedor de agua: doce tanques gigantescos (actualmente todos en desuso) y su apariencia vistosa era para ocultar el interior ya que se emplazaría en un barrio coqueto. El 18 de julio de 1912 se sancionó la ley en el Congreso y el 27 de julio nació Obras Sanitarias de la Nación. Pese a los grandes proyectos que ampliaban la distribución del agua, debido al crecimiento de la población no se alcanzaban a cubrir los requerimientos.

Lo más inédito del recorrido fue visitar el interior de uno de los doce tanques y pasar por un río subterráneo.

Tuvimos la oportunidad de observar el antiguo mobiliario de la institución y los talleres (donde se fabricaban y reparaban los muebles, se arreglaban las máquinas e incluso los vehículos; aquí se desarrollaban múltiples oficios, dando lugar a la creación en 1947 de la Escuela de Oficios -conocida como "la escuelita"- que continúa hasta nuestros días).

Formando parte de la presentación, también disfrutamos de la recreación de la proveduría para los empleados (la cual estaba ubicada en Riobamba 985 en donde funciona ahora la Casa Nacional del Bicentenario) que vendía comestibles, ropa y artículos para el hogar y hasta llegó a tener un laboratorio farmacéutico y odontólogo.

Al mismo tiempo nos enteramos que en 1917 los empleados fundaron el Club Atlético Obras Sanitarias que avanza hacia su propio centenario.

Como broche de oro nos obsequiaron a cada uno de los visitantes un carnet simbólico de visitante ilustre de OSN.

Asimismo, actores y músicos se sumaron a la propuesta.

Antes y después del recorrido tuvimos acceso al Museo del Agua y a la Biblioteca especializada en Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente.

Cabe aclarar que hubo un período de tiempo en que la empresa no se llamó OSN, pues en 1993 se privatizó tomando el nombre de Aguas Argentinas. Finalmente volvió a manos estatales en 2006 bajo la denominación de Aysa.

La visita podría definirse como una experiencia única para conocer la historia de OSN, hoy Aysa, dos empresas al servicio de la higiene y la salubridad de nuestro país.

EL CARNAVAL: UNA FIESTA QUE INTENTA RECUPERAR SU ESPLENDOR.

En el marco del 25to. aniversario del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas-UBA.

Coincidiendo con los 25 años de la vuelta a la Democracia en Argentina, un festejo por partida triple.

"Siga el baile, siga el baile, de la tierra en que nací..."

Ficha técnica-organización:

- Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, UBA, Av. Corrientes 2038. Coordinador del área Circo, Murga y Carnaval: Coco Romero.

- Universidad de Buenos Aires, Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil.

- Participación del Centro de Gestión y Participación Comunal 3.

- Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Fecha de realización: sábado 21 de febrero de 2009.

Lugar: Av. Corrientes desde su intersección con Av. Callao hasta Uriburu.

¿Qué significa carnaval?

Del italiano carnevale. Tiempo que se destinaba a las diversiones desde el día de Reyes hasta el miércoles de Ceniza. También se aplica sólo a los tres días que preceden el miércoles de Ceniza. También carnestolendas: nombre de los tres días de carne antes del miércoles de Ceniza (primer día de la cuaresma: tiempo de abstinencia, para los católicos, entre el miércoles de Ceniza y la Pascua de Resurrección).

El carnaval porteño. Un poco de historia...

El carnaval es una antigua tradición en la ciudad de Buenos Aires. La sátira y la difamación, la pintura corporal, el baile, la música callejera, el humor y el desparpajo, los disfraces, las máscaras y la burla, fueron características que lo acompañaron a través del tiempo.

- El carnaval porteño habría surgido: alrededor de 1600, de acuerdo a las investigaciones históricas.

- En 1771, el virrey Vértiz restingió el carnaval a lugares cerrados para evitar escándalos callejeros.

- A mediados de 1800, en el barrio de Montserrat, surgieron las primeras comparsas.

Los negros se agrupaban en naciones. Según algunos historiadores, los atuendos de los negros eran ridículos: usaban los despojos de sus amos para bailar. Luego, fueron pasando muchas de sus características a engrosar el patrimonio de las futuras comparsas de blancos.

- En 1869 se realizó el primer corso oficial, un año más tarde se permitieron los carruajes.

- En 1900 ya había 19 corsos locales. Los inmigrantes europeos trajeron sus propias formas de carnaval, luciendo sus trajes e interpretando música de su tierra. También se lucían grupos nativos.

- Alrededor de 1920, las nuevas murgas fueron adquiriendo características propias. En los rasgos particulares de cada barrio y en sus instituciones, brillaron las comparsas, pero la crisis del '30 las afectó económicamente. Muchos señalan esta década como el origen de la decadencia del carnaval.

- En los años '40, las murgas reas fueron tomando nuevas características. Al desaparecer los instumentos melódicos, dieron paso al bombo con platillo de bronce, pero mantuvieron la crítica social, la copla picaresca de doble sentido y el baile.

La migración del interior hacia la Capital fue poblando los hoteles de los barrios. Mientras sucesivas marchas y contramarchas respecto a las prohibiciones, caracterizaron la historia del carnaval, las viviendas precarias de los alrededores del centro, las esquinas, los bares, o las canchitas de fútbol fueron y son lugares de reunión de futuros murgueros.

Desfile de carnaval a contramano. De Av. Callao al Rojas:

En el 2009 se cumplieron 25 años de la creación del C.C. Ricardo Rojas de la UBA. Los festejos del camino recorrido comenzaron en febrero. En este evento de carnaval confluyeron distintos espacios de producción cultural, expresión artística y vinculación social, haciendo énfasis en la generación colectiva de un festejo cultural como hito aglutinante del verano porteño.

Como "el humor es cosa seria", el Centro Cultural salió a la calle con una propuesta participativa y atrevida, el programa comprendió varias actividades: talleres que trabajaron en la capacitación en maquillaje artístico, en la realización de disfraces y en la construcción de elementos de arte (máscaras, antifaces, banderas y estandartes), para el Desfile de Carnaval a contramano del tránsito, por la Av. Corrientes hasta el Rojas (habiéndose cortado el tránsito de Corrientes desde Callao hasta Uriburu para tal fin y con control policial), que se realizó el sábado 21 de febrero de 2009.

Previo al desfile, en el Pasaje Santos Discépolo, los profesores y alumnos que participaron en los talleres pintaron a la gente del público y les enseñaron a confeccionar máscaras y disfraces. Hubo gente que llevó sus propios disfraces.

No faltó el arte callejero (malabares y payasos) en la Av. Corrientes y la Muestra Carnaval Urbano. Retrospectiva del Festejo Popular (fotografía) dentro del Rojas.

También se agregaron bailes folclóricos de países limítrofes que quisieron participar, murgas de distintos barrios y la propia del Centro Cultural, de Coco Romero.

A pesar de la lluvia torrencial que comenzó en la mitad del evento, la fiesta no se empañó. La gente siguió en la calle, hasta último momento, en un desfile artístico donde todos se divirtieron. El clima alegre hizo renacer el carnaval y olvidar el pronóstico del tiempo.

Nadie se perdió el disfrute: chicos, adultos, ancianos, en algunos casos hasta discapacitados, pudieron aprovechar la jarana.

En un ambiente festivo y familiar, cabe destacar que primaron el orden y el respeto; a pesar de haber una concurrencia numerosa, no hubo ningún disturbio.

El carnaval ha resistido las más diversas formas de organización política, ha sido fenómeno identitario de etnias y culturas muy dispares y sobre todo ha resistido al espíritu de la Modernidad.

Dicen que "carnavales eran los de antes..." pero los de ahora, ¡también lo son!

Fuentes:

- Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado- Edición 1980.

- Fervor de Buenos Aires, guía cultural, marzo 2000.

- Concurrencia al Desfile de Carnaval a Contramano del C.C. Rojas, febrero de 2009, bien presente en la memoria.

Amor

Verano en la ciudad. A pesar del calor se puede recorrer la Casa Nacionaldel Bicentenario (Riobamba 985, CABA), la cual en esta oportunidad sale de su tónica habitual -tomar doscientos años de una actividad o condición- y elige un tema universal para la exposición. La propuesta actual estudia a los argentinos según la historia del amor. Un sentimiento que se hace presente en diversas formas, como el amor a la pareja, a los hijos, a la familia, a los amigos y al prójimo. Pero también, a la profesión, a las utopías, a la religión, a la Naturaleza, a un cuadro de fútbol...

En base a las tres categorías que le asignó la filosofía griega (el "eros" o pasión amorosa, "filia" que es el amor comunitario y "ágape" que refleja al amor sin orillas), el Amor es abordado a través de diferentes disciplinas. Incluso podemos encontrar una curiosa definición desde la biología.

El desarrollo se lleva a cabo mediante fotografías -entre las que merece destacarse una muy emotiva: la de Estela de Carlotto junto a su nieto recuperado-, pinturas, esculturas e instalaciones de destacados artistas, afiches publicitarios (que permiten apreciar las variaciones en la formas de seducción conforme fue cambiando la moda), radioteatros (con su eterno binomio amor-desamor), audiovisuales y mucho más. Como cortesía, los visitantes pueden retirar copias de cartas de amor escritas por personalidades relevantes para la historia nacional y latinoamericana con el objetivo de seguir disfrutando de la muestra en casa... Y, por supuesto, cuenta con sus habituales y amenas visitas guiadas teatralizadas que le aportan un toque de humor al evento.

Un dato de color: hay un apartado muy simpático que detalla el "lenguaje de los abanicos" utilizado en los tiempos coloniales.

Además, no falta el rincón culinario, pues la cocina es un elemento de unión y de conquista. El mate, el chocolate, las sopas y los postres encuentran su lugar en este espacio. Se ofrecen "recetas para enamorar".

Desde tiempos inmemoriales el hombre se ha preguntado qué es el amor, si se encuentra, si se busca... Tal vez la exhibición - realmente preparada con amor- responda a esos interrogantes y genere otros.

Una visita al Museo Casa Carlos Gardel. Exposición "Corazón de tango" de Diego Manuel

Acondicionada para funcionar como museo gracias a la iniciativa de los vecinos y ubicada en Jean Jaures 735, en el barrio de Balvanera, la casa de Carlos Gardel (en realidad la propiedad que el Zorzal Criollo había adquirido para su madre Berta) ofrece al público la posibilidad de ver discos, partituras, objetos, documentos y fotos de la infancia, familiares y de la carrera del Morocho del Abasto.

En un sector especial se lo muestra disfrutando de su pasatiempo favorito: el turf.

Asimismo, los recortes color sepia de los diarios de la época anuncian con detalle la trágica muerte del ídolo, así como su despedida y acompañamiento multitudinario hacia su última morada: el Cementerio de la Chacarita.

Como detalle curioso del museo se han recreado el baño, la cocina y el cuarto de planchado (oficio de la madre de Gardel) para ambientarlos a la exhibición.

No faltó lugar para una muestra de pinturas temporaria en una de sus salas: "Corazón de tango" . La misma, colorida y divertida, pertenece al artista plástico Diego Manuel. Su obra presenta situaciones y elementos distintivos de esta música como el baile, el guapo -con la tradicional mueca gardeliana-, los cantores y está en sintonía con todo el museo y aún con el exterior, pues tanto la casa como varias propiedades de la cuadra en donde está ubicada y algunas de la siguiente están decoradas con el estilo de fileteado, con los mismos colores vivos. El autor afirma haberse inspirado en esta casa para realizar las pinturas, casi en su totalidad para la muestra.

En el patio puede observarse otra exposición, del diseñador gráfico, ilustrador y artista plástico Pablo Hofmann de fileteado digital denominada "Tangos, a mi manera", la cual está centrada en la vida de Gardel y en donde el típico arte porteño se da la mano con las nuevas tecnologías.

Acercas del fileteado, merece mencionarse que es un arte popular con una técnica original y única desarrollada en nuestra ciudad desde principios del siglo XX en adelante, en donde predominan los colores fuertes, compuesta por figuras, guardas, flores, hojas, cintas y arabescos, de la cual se sabe a través de testimonios que sus primeros artesanos fueron inmigrantes italianos que trabajaban en fábricas de carros. Hoy, emblema porteño, lejos de desaparecer se expone en museos.

Volviendo al recorrido por el museo, se pueden escuchar y apreciar las canciones de Gardel a todo volumen durante el mismo.

Es una interesante propuesta para conocer más íntegramente al gran cantante (ya sea argentino, uruguayo o francés) convertido en un icono de todos los tiempos y también descubrir expresiones artísticas que representan a la ciudad.

Más información: www.museocasacarlosgardel.buenosaires.gob.ar

El Museo de la TV en la Noche de los Museos

La televisión, el cine, internet. El siglo XXI es el de la fascinación por la imagen. Giovanni Sartori (investigador en Ciencias Políticas, italiano y contemporáneo) en su obra "Homo Videns" explica este cambio en la constitución del hombre refiriéndose al reemplazo de homo sapiens por el homo videns, una persona que presta más atención a las imágenes que a las palabras escritas. Pareciera que avanza la cultura visual en detrimento de la letrada.

En cuanto al medio de comunicación televisivo, en 1927 se producen las primeras emisiones públicas de prueba de la BBC Inglaterra. El sistema utilizado era el creado por el escocés John Baird (quien ya en 1925 había logrado transmitir siluetas en movimiento, aunque en muy baja definición). Localmente, el 17 de octubre de 1951, Argentina hacía su primera transmisión (de la mano de Jaime Yankelevich), a través de Canal 7, en ese entonces LR3 TV, que se inauguró con el discurso de Eva Perón en Plaza de Mayo. Había pocos aparatos de TV así que tener uno era el motivo de convite a las casas para los vecinos y amigos.

En los '60 la tele comienza a desplazar a la radio y en la década del '70 pasa a ser el centro del living en donde se reúne la familia.

Cuando se expande el cable y aparecen la videograbadora y el videoclub (en los '80), el público empieza a programar qué quiere ver, cuándo y a través de qué dispositivos en un proceso que no se detuvo pues no tiene vuelta atrás: la audiencia tiene más poder sobre los contenidos.

Y si de contenidos hablamos, la TV argentina es una TV que fue cambiando. De considerarse un espacio orientado a la familia y a la educación pasó a poner el foco en el entretenimiento. De ser un medio de gran producción a convertirse en uno de bajo costo. Hoy es autorreferencial, muchos programas se dedican a comentar lo que sucede en otros. Asimismo, proliferan en ella las estrellas fugaces o "mediáticos" (personalidades que en general surgen de escándalos) y los reality shows en los que los participantes ventilan su vida íntima. No hay que olvidarse de los programas de chimento y los de archivo que también abundan. Y se suman los "enlatados" (telenovelas mexicanas, venezolanas y brasileñas). La televisión es un ámbito que refleja pautas y costumbres de nuestra sociedad actual.

Para conocer más del tema, concurrí al Museo de la TV Pública (ubicado en Av. Figueroa Alcorta 2977, el primer museo de la TV Argentina), uno de los espacios participantes de la 12ava edición de la Noche de los Museos, celebrada el 31 de octubre último. Allí se exhiben cámaras fijas (entre ellas una reliquia, la Dumont, pionera en el país), cámaras móviles, televisores antiguos, osciloscópios, sintetizadores de sonido, monitores, archivos audiovisuales, fotográficos y artísticos, cintas de grabación, premios obtenidos por la emisora y algunos estudios. Se puede tocar todo, sacarse fotos manejando las cámaras y verse en pantalla gigante. También conocer la historia de la TV pública y sus momentos emblemáticos como la emisión de "Las 24 horas por las Malvinas" -suceso muy controvertido en los momentos en que salió al aire- y los ciclos memorables como "Situación límite", "La bonita página" y "Mesa de Noticias", todos ellos programas del canal que tuvieron muy alto raiting. Un canal que fue Canal 7, ATC, Canal 7 nuevamente y en la actualidad se denomina "La Televisión Pública".

Una curiosidad imperdible es una vitrina en donde se conserva el libro de actas con la inscripción de aquella primera emisión, ¡todo un hallazgo!

Es un museo hecho por gente que hace televisión. Se ocupa de la preservación del patrimonio del canal, la organización de la información y la exposición de los objetos que mejor ilustran la actividad televisiva. En definitiva, sirve para construir memoria.

Avenida de Mayo: su historia, sus edificios emblemáticos y sus carnavales

Avenida de Mayo: inaugurada en 1894, con su estilo parisino, sus anchas veredas, fue la primera avenida de Buenos Aires. Necesitaba lucir elegante puesto que se avecinaban los festejos del Centenario de la Patria. En sus cafés se reunían intelectuales, artistas y políticos. Pertenece al Casco Histórico.

Es un rincón de España en nuestra ciudad, tanto que durante la Guerra Civil Española ésta se trasladó a sus bares (cada "bando" tenía el suyo).

La impronta hispana se mantiene en sus bares y hoteles pues aquí se asentó dicha colectividad.

En el trayecto que va desde el Congreso hasta la Av. 9 de Julio encontramos, entre otros, los siguientes atractivos:

El majestuoso Edificio La Inmobiliaria de 1912 tiene un estilo ecléctico, con dos cúpulas y que abarca toda una manzana, está ubicado al 1400 de la avenida.

El Palacio Barolo, inspirado en La Divina Comedia de Dante Aligheri, construido por el arquitecto Mario Palanti, al 1300 de la avenida. Es muy impactante y da la impresión de inclinarse hacia abajo por efecto visual del diseño curvo de la parte superior.

También al 1300 se observa el edificio que perteneció al diario La Prensa y al diario Crítica de Natalio Botana. Se encuentra decorado con elementos referidos al periodismo. Hoy es dependencia de la Policía Federal.

El Chile Hotel, al 1200, con estilo art noveau es suntuoso. En 1988 se incendió su cúpula.

A la misma altura podemos descubrir el famoso bar 36 Billares, declarado Café Notable, llamado así debido a sus treinta y seis billares de origen. Por allí pasaron figuras de las letras y del periodismo.

El Teatro Avenida, también al 1200, es de 1908, tiene un repertorio típicamente español. Sufrió un incendio en 1979 y se reconstruyó.

Otra obra del arquitecto Mario Palanti es, al 1100 de la avenida, el Hotel Castelar. Es de 1928. Aquí vivió Federico García Lorca durante su paso por Buenos Aires. Este hotel de influencia hispana fue el primero en tener spa.

No podemos dejar de mencionar a la línea A de subtes. Fue el primer subte de Sudamérica. La línea A, inaugurada en diciembre de 1913, es la más cercana a la superficie y fue construida con pico y pala (los medios disponibles de la época). Su primer tramo fue Plaza de Mayo-Once. Actualmente la línea está cerrada a causa del reemplazo de sus coches.

Por último, para recordar los carnavales de antaño, en Av. de Mayo y Av. 9 de Juio se armaban los escenarios para la festividad, cuyo auge fue entre 1950 y 1960.

Los carnavales ya no se celebran aquí pero la avenida sigue conservando el encanto del pasado.

La Menesunda 50 años después

El pop-art (abreviatura de popular art) es una tendencia artística de origen norteamericano que se propone evocar la civilización contemporánea mediante composiciones a base de objetos cotidianos y de ilustraciones publicitarias entre otros recursos.

En 1965 este movimiento tuvo lo que tal vez se considere como su máxima expresión en nuestro país. Se trató de “La Menesunda”, un conjunto de situaciones que intentaba brindar al participante una experiencia diferente de la contemplación tradicional aunque sin desdeñar los elementos plásticos.

Podemos definir al arte en general como una obra humana que expresa simbólicamente, a través de diferentes materias, un aspecto de la realidad entendida estéticamente.

Dijo la artista pop Marta Minujin, en una entrevista lograda por una revista en la década del ’80, irreverente y fresca –igual que ahora-, que “el arte consiste en crear lo que nunca ha sido creado”.

Sin dudas, ella logró generar arte, ya que “La Menesunda” (como varios de sus trabajos) fue una realización –junto con Rubén Santantonín y otros colaboradores- novedosa, inédita, transgresora y “escandalosa” para la época. Hubo un antes y un después en el arte argentino. Se presentó en el Centro de Artes Visuales del Instituto Torcuato Di Tella, en la calle Florida. Duró sólo 15 días y fue visitada por cientos de personas generando revuelo en algunos medios de comunicación.

Hoy, luego de medio siglo, reconstruye fielmente la ambientación en el Museo de Arte Moderno – Av. San Juan 350, San Telmo- .

Es un recorrido laberíntico, interactivo y multisensorial conformado por 11 estaciones, en el cual los carteles, la curiosidad y las ganas de ver qué sigue van guiando a nuestros pies.

Luego de hacer fila entre gente muy ansiosa por entrar, nos encontraremos con los atractivos de la muestra: llamativas luces de neón, televisores que nos reflejarán, una habitación en donde hay una pareja en la cama semivestida… Una coqueta escalera rosada con pasamanos de esponja nos esperará para desembocar en un salón de maquillaje atestado de productos cosméticos de una marca representativa de los ’60 que ya no existe y… ¡nos percataremos de que estamos dentro de la cabeza de una mujer! –interpreto que es una burla al machismo-. Una especie de jaula giratoria nos hará sentir como en una calesita y ofrecerá dos salidas. Caminaremos por el medio de gigantescos intestinos inflables. Al abrir una puerta nos encontraremos dentro de una gran heladera Siam de esos tiempos. Es imprescindible descubrir el código numérico para continuar la secuencia y marcarlo en un teléfono enorme. Hay que transitar por un piso blandísimo y atravesar fardos pesados a modo de cortinas. De paso, una lluvia de papel picado caerá cuando el espectador entre a una cabina y se suba a la plataforma en la sala de los espejos: las luces se apagan y los ventiladores se accionan haciendo volar miles de papelitos algunos de los cuales nos los llevaremos sin querer de recuerdo en las ropas… Sí, “La Menesunda” –que proviene del lunfardo y refiere a una situación embarazosa- deja su marca…

Imágenes, sonidos, texturas, aromas y muchas sensaciones más la convierten en un hecho único, sorprendente y divertido.

Para todos los hombres del mundo

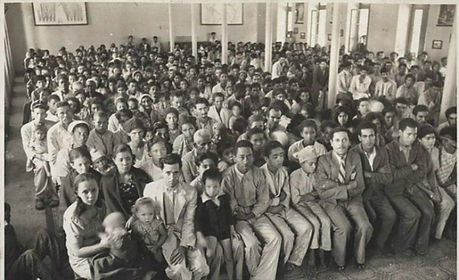

Valijas, fotografías, cédulas de identidad, cámaras de fotos e instrumentos musicales son algunos de los objetos que conviven en el Museo de la Inmigración y pertenecen a quienes vinieron al país a mejorar sus condiciones de vida (ya sea por motivos económicos, políticos, sociales o culturales).

Ubicado en Av. Antártida Argentina 1355, en Puerto Madero, es un museo de sitio pues aquí funcionó el Hotel de Inmigrantes, fue fundado en 1974 y declarado Monumento Histórico Nacional.

Su ambientación le da la apariencia del interior de un barco. Hay videos testimoniales, audios de canciones de cuna en distintas lenguas e instalaciones artísticas como una réplica de las incómodas camas utilizadas por los recién llegados (quienes debían traerse hasta las sábanas). Es preciso aclarar que en el hotel, además de alojamiento y comida por varios días, se les brindaba atención sanitaria, asesoramiento sobre documentación, derechos y obligaciones, se les enseñaba elementos básicos del idioma nacional y oficios.

La exposición permanente está dedicada a la inmigración en general, en cambio, la serie de exposiciones temporarias se inaugura con una muestra consagrada a la inmigración italiana y española.

Es un ámbito de memoria y homenaje hacia aquellos que, motivados por su búsqueda de libertad, de empleo y de bienestar, que no encontraban en su país de origen, aportaron su trabajo, enriqueciendo la mano de obra y dando lugar a nuevas industrias y comercios. Y, por supuesto, “importaron” nuevas ideas, ya que muchos de ellos traían experiencias sindicales en el socialismo o en el anarquismo e influyeron en la sindicalización del movimiento obrero argentino en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX (lo que provocó aumento de conflictividad social y basándose en algunas leyes, el Estado expulsó a personas que consideraba peligrosas).

Al dejar el hotel, los inmigrantes se alojaban en la casa de algún familiar o connacional, en una pensión o en un conventillo hasta llegar al techo propio y se concentraron por nacionalidades en distintas zonas. Asimismo, crearon asociaciones que les daban cobertura médica, cultural y recreativa y surgieron los periódicos y revistas de las colectividades.

Mucho agua corrió bajo los barcos ―si se me permite la metáfora― y actualmente este espacio sigue destinado a los migrantes para la gestión de sus documentos, porque en este lugar se encuentra la sede de la Dirección Nacional de Migraciones.

Un museo planteado para conocer historias particulares que forman parte de la gran historia de la Nación y transitar por los pasos de los inmigrantes (parafraseando al Preámbulo de nuestra Carta Magna), “todos los hombres que quisieron habitar el suelo argentino”.